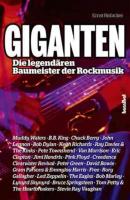

Giganten. Ernst Hofacker

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Giganten - Ernst Hofacker страница 19

Название: Giganten

Автор: Ernst Hofacker

Издательство: Bookwire

Жанр: Изобразительное искусство, фотография

isbn: 9783854453642

isbn:

Nach den Aufnahmen zu Between The Buttons (1967) kommt es zur entscheidenden Wende in Keiths Spiel. Erstmals seit Jahren in der Tour-Platte-Tour-Tretmühle hat er wieder Zeit, Musik zu hören. Er beschäftigt sich intensiv mit sehr frühem Blues, entdeckt Charley Patton und Robert Johnson und noch einiges mehr: »Mein Spiel blieb irgendwie auf der Stelle stehen – und ich auch«, wie er dem britischen Journalisten David Dalton erzählte. »Als ich dann damit anfing, in ein paar alte Blues-Platten aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren reinzuhören, fielen mir diese merkwürdigen Gitarrenstimmungen auf. Da hatten diese Burschen irgendwann einmal eine Gitarre in die Finger gekriegt, und oft war sie halt irgendwie gestimmt, und so lernten sie, darauf zu spielen.«

Außerdem beginnt Richards, mit anderen Musikern zu arbeiten. Einer von ihnen: Ry Cooder, der sich da schon intensiv mit früher US-Folklore beschäftigt hat. Von ihm lernt er die damals im Pop noch ungebräuchlichen und allenfalls von Slide-Gitarristen benutzten offenen Stimmungen in G-, D- und E-Dur. Erstmals setzt er diese Tunings auf Beggars Banquet (1968) ein. Es ist das erste Album, das er als Gitarrist mehr oder weniger alleine bespielt, denn Kollege Brian Jones hat zu diesem Zeitpunkt das Interesse an den sechs Saiten längst verloren. Sein einzig nennenswerter Beitrag sind die markanten Bottleneck-Licks auf No Expectations.

Bestes Beispiel für Keiths Power Chords im Open Tuning: Street Fighting Man, das mit verfremdet aufgenommenen Akustikgitarren eingespielt wurde. Oder Jumpin’ Jack Flash, das er in Open D spielt. Honky Tonk Women (1969), angeblich von Cooder inspiriert, ist indes ein frühes Beispiel für die offene G-Stimmung. Ein weiteres Charakteristikum von Richards’ Spiel ist hier erstmals in Reinkultur zu hören: das lose improvisierte, von Pausen geprägte Akkordspiel, nur verbunden durch sparsam gesetzte Licks. Das einfache Allerwelts-Akkordgerüst des Songs erhält so eine unverkennbare, dynamische Riff-Struktur. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Malen nach Zahlen, nur dass Richards bewusst die eine oder andere Zahl umgeht. Die Licks in Honky Tonk Women dokumentieren überdies auch Richards zunehmendes Interesse an Countrymusik – die noch junge Freundschaft zu Gram Parsons beginnt erste Früchte zu tragen. Dessen Einfluss wird allerdings erst auf späteren Songs wie Wild Horses (1971), gespielt mit einer Akustikgitarre im so genannten Nashville-Tuning, oder dem grandiosen Torn And Frayed vom 1972er-Meisterwerk Exile On Main St. deutlich.

In den Jahren zwischen 1968 und 1972 integriert Richards nicht nur neue Tunings in sein Spiel, er findet auch seine ganz eigene Sprache als Gitarrist. Wo andere mit abgefahrenen Sounds experimentieren (Jimi Hendrix) oder neue Maßstäbe in Sachen Virtuosität setzen (Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton), stellt Richards sein Spiel ausschließlich in den Dienst des Songs, beschränkt sich auf einfachste Mittel und versucht, das Spektrum seiner Möglichkeiten innerhalb der formalen Limitierungen des Blues-geerdeten Rock zu erweitern. Mit seiner Gitarre wird er nicht zum gefeierten Neuerer, sondern zum Stilisten mit ureigener Handschrift. Songs wie Brown Sugar, Gimme Shelter oder das archetypische Start Me Up sind in ihrer souveränen Beschränkung aufs Wesentliche und mit ihrem traumwandlerisch sicheren Drive von keinem anderen Gitarristen denkbar. Dabei ist diese Sorte Trademark-Riffs nicht mal das einzig Charakteristische an Richards’ Spiel. Er entwickelt zudem einige Marotten, etwa die immer wiederkehrenden typischen Sus4-Vorhalte im Akkordspiel. Und, allerdings erst in späteren Jahren, die gerade bei Balladen gern abenteuerlich knapp am »korrekten« Ton vorbeigezogenen Bendings (wunderbar zu hören auf Sleep Tonight, 1986).

Seit den Siebzigern hat sich an Richards’ Gitarrenstil nicht viel geändert, und seinem Vokabular hat er seit den Tagen von Jumpin’ Jack Flash, abgesehen von Details, nicht allzu viel hinzugefügt. Warum auch – Richards’ Stil ist längst unverkennbar. Dabei hat er nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm Virtuosität ohnehin vollkommen egal ist. Heute geht es ihm darum, mit seinen Mitteln, und dazu gehört auch seine Band, seine ganz eigene Vision von Rock’n’Roll umzusetzen.

Three Chords - Richards’ Musik: Als Keith Richards 1962 mit Mick Jagger und Brian Jones die Rolling Stones gründet, lernt er von Letzterem, einem damals puristischen Blues-Apostel, jede Menge über den Chicago Blues, studiert die alten Meister von Jimmy Reed über Muddy Waters bis hin zu Slide-As Elmore James. Der junge Chuck-Berry-Freak dringt so immer tiefer ein in die damals für einen weißen britischen Jugendlichen noch reichlich mysteriöse Welt der schwarzen Musik. Und – von nicht zu unterschätzender Bedeutung – Richards und Jones entwickeln eine grundlegende musikalische Idee der Rolling Stones: Sie verweben ihre Gitarren miteinander, bis die zwei Instrumente wie eins klingen. Richards selbst erklärte das später so: »Ab einem gewissen Punkt weißt du nicht mehr, wer was macht. Da ist nichts mehr auseinander zu halten.« Die frühen Stones sind eine astreine Zwei-Gitarren-Band, die sich einen Dreck um die klassische Aufteilung von Rhythmus- und Leadspiel kümmert. Richards: »Du kannst ja auch nicht in einen Laden gehen und eine Leadgitarre kaufen. Du bist Gitarrist und spielst Gitarre.« Jeder macht alles, mal spielt der eine ein paar Slide-Licks, mal der andere ein paar Boogie-Muster. Exemplarisch für dieses frühe Zusammenspiel der String Twins Jones/Richards: It’s All Over Now von 1964, wo Jones’ cleane Akkorde und Richards’ sauber gehackte Rhythmus-Riffs fast unentwirrbar zusammenfließen.

Interessanterweise verliert Richards genau in dem Moment seinen kongenialen Gitarrenpartner Jones, als er beginnt, seinen musikalischen Horizont und damit seine Fähigkeiten als Gitarrist zu erweitern. Der Neue bei den Stones, der 1969 angeheuerte, trotz seiner jungen Jahre mit allen Blueswassern gewaschene Mick Taylor, entspricht eher dem klassischen Typus des Leadgitarristen. Sein Ton ist elegant, sein Spiel virtuos, seine Technik brillant. Der Vorteil: Richards lernt jede Menge von Taylor. Und er kann in den späten Sechziger-, frühen Siebzigerjahren, ungestört vom weit unten in der Bandhierarchie angesiedelten Gitarrenpartner, seine Architektur des Stones-Sounds weiterentwickeln. Wie sehr die Band musikalisch Richards’ Vision entspricht, zeigt sein gebetsmühlenartig wiederholtes Bekenntnis: »Wozu sollte ich ein Soloalbum machen? Es würde sich doch nur wie ein Stones-Album anhören.« Erst 1987 nimmt er aus Frust über Jaggers Solo-Eskapaden seine eigene Soloplatte in Angriff.

Der Nachteil im Zusammenspiel mit Mick Taylor: Zwar schätzt Richards dessen Virtuosität sehr wohl, allerdings muss er sich neben dem begnadeten Solisten zwangsläufig wieder eher auf die Rhythmusarbeit beschränken und mit der statischen Aufteilung in Lead- und Rhythmusgitarre abfinden. Seit Ron Wood den 1974 ausgestiegenen Taylor ersetzt hat, kann Richards seine ursprüngliche Idee der ineinanderfließenden Gitarren oder »ancient form of weaving«, wie er es nennt, wieder verfolgen. Er erklärt den Unterschied zwischen Taylor und Wood so: »Mick gehört zu den Gitarristen, mit denen man nie das hinbekommt, was mit Ronnie möglich ist, nämlich sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen.«

Konzert in der Berliner Waldbühne, 1998: Die Stones spielen Thief In The Night, die Tonart ist eine gebräuchliche, G-Dur. Richards singt und streut zwischen die Akkorde seine typischen Licks. Plötzlich verrutscht er um einen ganzen Bund nach oben, spielt exakt einen Halbton über dem Rest der Band – mit entsprechend misstönendem Effekt. Erschrockene Gesichter allenthalben, Keith grinst linkisch, schlendert zurück in die zweite Reihe. Wenige Monate später: Der Autor interviewt den Meister in New York. Frage: Wie kommt СКАЧАТЬ